Istat, il tasso di fecondità italiano ha superato il minimo storico del 1995

- 31 Marzo 2025

- Popolazione

Il tasso di fecondità italiano ha superato il minimo storico: con 1,18 figli per donna viene superato il record negativo di 1,19 registrato nel 1995, anno chiave per capire la crisi demografica del nostro Paese. In quell’anno nacquero 526mila bambini, l’anno scorso i nuovi nati sono stati appena 370mila.

I dati provvisori degli Indicatori demografici 2024 pubblicati oggi, lunedì 31 marzo, dall’Istat confermano che c’è sempre meno tempo per correre ai ripari.

Come sta cambiando la popolazione italiana

Oltre alle culle mai così vuote, l’Italia deve fare i conti con la “fuga dei cervelli” (e non solo) che avanza a un ritmo sempre maggiore. Solo lo scorso anno 191mila persone hanno lasciato il Belpaese (+20,5% rispetto al 2023). Tra gli expat, 156mila erano cittadini italiani, +36,5% rispetto al 2023. “Raramente usiamo il termine ‘boom’ nei nostri report” ha spiegato Marco Marsili, Responsabile del Servizio Registro della popolazione, statistiche demografiche e condizioni di vita dell’Istat durante il talk che si è tenuto questa mattina presso la sala stampa Istat. Una precisa scelta lessicale per sottolineare quanto sia grave l’aumento degli espatri registrato nell’ultimo anno.

La popolazione di cittadinanza italiana si attesta a 53 milioni 512mila unità, 206mila persone in meno rispetto al 1° gennaio 2024 (-3,8 per mille). La variazione negativa non risparmia nessuna regione ed è più accentuata nel Mezzogiorno (-131mila italiani residenti in meno) nonostante il lieve calo della migrazione interna (-1,4% rispetto al 2023 per un totale di un milione e 413mila cittadini.

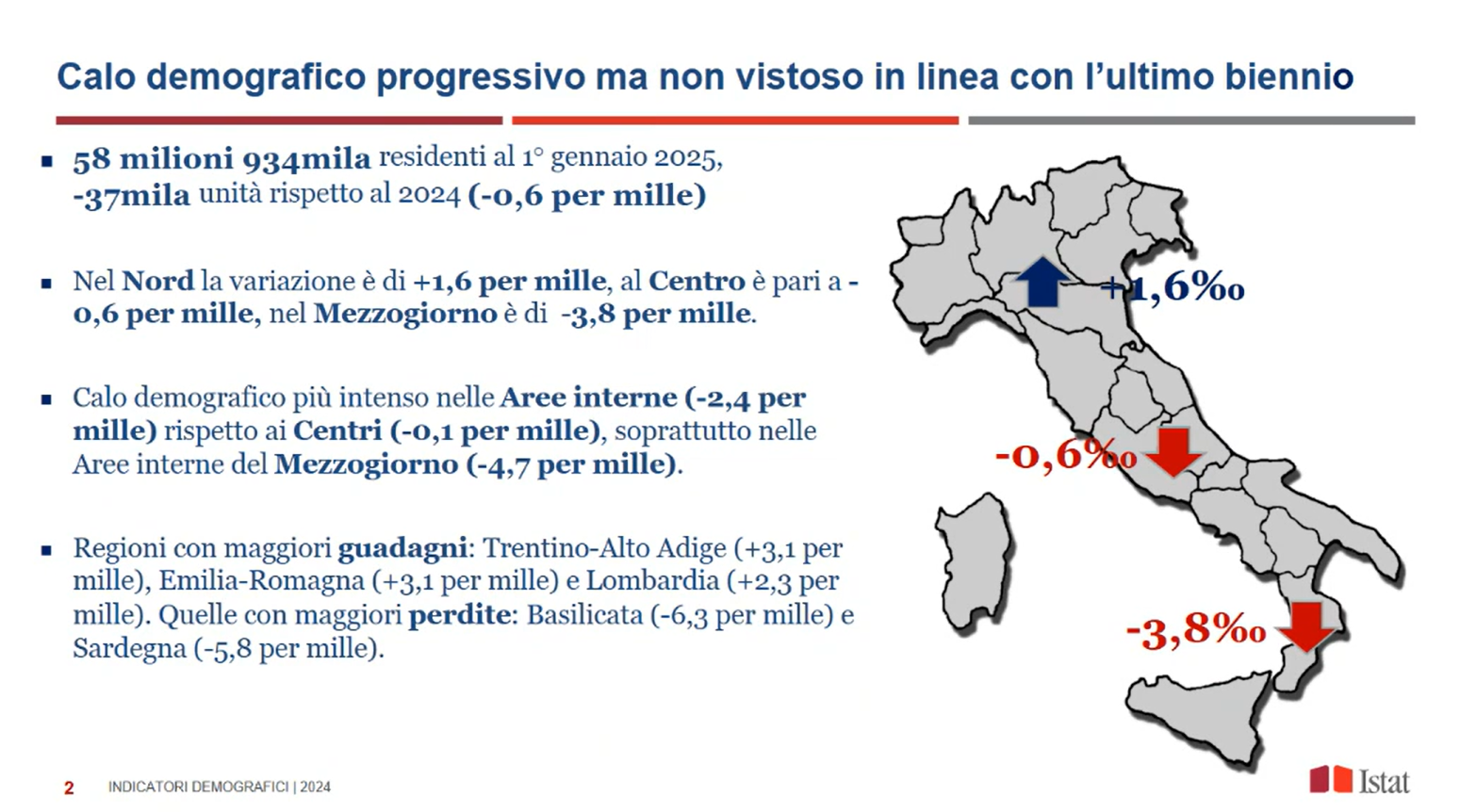

La diminuzione della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014 e il decremento registrato nel 2024 è in linea con quanto osservato negli anni precedenti (-0,4 per mille del 2023 e -0,6 per mille nel 2022). I dati pubblicati dall’Istat confermano che, senza immigrazioni, il declino demografico dell’Italia sarebbe molto più rapido.

Il ruolo delle immigrazioni

Al primo gennaio 2025, la popolazione italiana si attestava a 58,934 milioni di residenti, un calo molto limitato rispetto al 2023 (-0,6 per mille) anche grazie alle immigrazioni dall’estero che nel 2024 hanno portato 435mila persone in Italia. Di queste solo 53mila erano cittadini italiani rientrati in patria, a riprova del fatto che le agevolazioni per il rientro dei cervelli sono poco efficaci mentre altri Paesi, risultano più attraenti soprattutto per i giovani anche grazie a delle riforme che attraggono manodopera dall’estero (si pensi alle ingenti agevolazioni per i giovani previste dal Portogallo)

Nonostante la lieve diminuzione delle immigrazioni (-5mila rispetto al 2023), nel 2024 è aumentata la

popolazione residente di cittadinanza straniera che è salita a 5 milioni e 422mila unità, +3,2% rispetto al 2023 ovvero 169mila persone in più sull’anno precedente. L’incidenza della popolazione straniera sale al 9,2% su quella totale.

I vantaggi dati dall’immigrazione non sono concentrati equamente lungo la penisola:

- il 58,3% dei cittadini stranieri (3 milioni 159mila individui) risiede al Nord, dove costituiscono l’11,5% della popolazione residente;

- il 24,4% (322mila individui) risiede al Centro con un’incidenza dell’11,3% sulla popolazione totale;

- il 17,3% (941mila unità) risiede nel Mezzogiorno, dove rappresentano appena il 4,8% della popolazione residente totale.

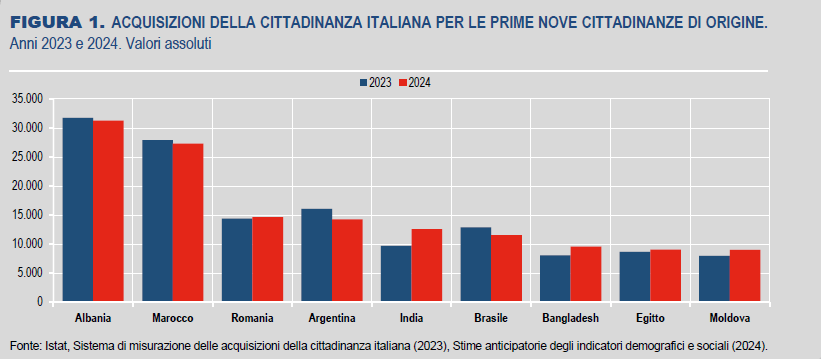

Nel 2024, riportano ancora gli Indicatori demografici dell’Istat, 217mila cittadini stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana, circa 3mila in più rispetto al 2023. “Registriamo ormai stabilmente oltre 200mila nuovi cittadini italiani all’anno”, osserva Marsili.

Le tre cittadinanze di origine più frequenti sono quella albanese (31mila acquisizioni), quella marocchina (27mila acquisizioni) e quella rumena (circa 15mila acquisizioni) che rimpiazza quella argentina in terza posizione. Il 64% delle acquisizioni di cittadinanza italiana si deve a nove Paesi.

Rispetto al 2023 scendono le cittadinanze concesse a cittadini argentini e brasiliani (rispettivamente -11% e -10%) mentre crescono quelle in favore dei cittadini del sub continente indiano (India +30% e Bangladesh +19%).

Aumenta l’aspettativa di vita (e calano i decessi)

Il calo della popolazione procede lentamente anche grazie ad un altro (duplice) fattore: aumenta l’aspettativa di vita e calano i decessi: nel 2024 sono stati 651mila, -3,1% sul 2023 (-20mila unità).

In rapporto al numero di residenti sono deceduti 11 individui ogni 1.000 abitanti, contro gli 11,4 dell’anno precedente. Un numero così basso di decessi non si registrava dal 2019.

Nonostante ciò, il saldo naturale (ovvero la differenza tra nascite e decessi senza considerare il saldo migratorio) è ancora fortemente negativo e pari a -281mila unità.

In un solo anno, l’aspettativa di vita è salita di circa cinque mesi sia per le donne che per gli uomini:

la speranza di vita alla nascita nel 2024 è stimata in 81,4 anni per gli uomini e in 85,5 anni per le donne (+0,4 in decimi di anno), valori superiori a quelli del 2019. Anche l’aspettativa di vita è più alta al Nord: 82,1 anni per gli uomini e 86,0 per le donne nel Settentrione; 81,8 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne nel Centro Italia, 80,3 anni per gli uomini e 84,6 anni per le donne nel Mezzogiorno.

I dati sui decessi sono sull’aspettativa di vita sono più in linea con i livelli pre-pandemici che con quelli del triennio 2020-22, segno che il Paese ha assorbito (dopo quattro anni) i segni della pandemia.

Il calo delle nascite in Italia: numeri e tendenze

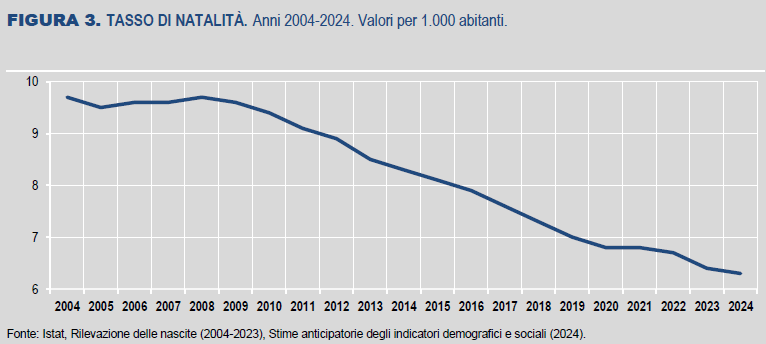

Nel 2024, secondo i dati provvisori, in Italia sono nati 370mila bambini, circa 10mila in meno rispetto all’anno precedente (-2,6%). Il tasso di natalità scende così al 6,3 per mille, leggermente inferiore al 6,4 per mille del 2023. I nati di cittadinanza straniera rappresentano il 13,5% del totale, con quasi 50mila bambini, in calo di circa 1.500 unità rispetto all’anno precedente.

Fecondità ai minimi storici

Come detto in apertura, la fecondità del 2024 è pari a 1,18 figli per donna, un valore inferiore a quello del 2023 (1,20) persino al minimo storico del 1995 (1,19). Il calo è più marcato nel Settentrione e nel Mezzogiorno:

- Nel Centro Italia, il numero medio di figli per donna rimane stabile a 1,12;

- Nel Nord scende a 1,19 (rispetto a 1,21 nel 2023);

- Nel Mezzogiorno si riduce a 1,20 (da 1,24), confermandosi l’area con la fecondità più alta ma con la contrazione più accentuata. Il Sud deve anche fare i conti con la migrazione interna.

“Tutte le regioni italiane sono sotto il livello di sostituzione pari a 2,1 figli per donna”, osserva Marsili. Il Trentino-Alto Adige è la regione con la fecondità più elevata (1,39 figli per donna) mentre la Sardegna è quella con la fecondità più bassa (0,91).

L’impatto sulla struttura demografica

Oltre al calo della fecondità, la riduzione delle nascite è dovuta anche alla diminuzione del numero di potenziali genitori. La popolazione femminile in età riproduttiva (15-49 anni) è passata da 14,3 milioni nel 1995 a 11,4 milioni nel 2025, mentre gli uomini nella stessa fascia di età sono scesi da 14,5 a 11,9 milioni. Questo spiega perché, nonostante nel 1995 la fecondità fosse solo leggermente superiore a quella attuale, si registrarono 526mila nascite, ben 156mila in più rispetto al 2024.

Per approfondire queste dinamiche: Calano ancora le nascite, ma l’inverno demografico dell’Italia arriva da lontano

Ciò che successe nel 1995 ci aiuta a capire la crisi demografica attuale. Come ricorda Marco Marsili “Quel periodo è a cavallo tra la prima transizione demografica e la seconda. In quegli anni inizia il problema strutturale, ovvero iniziano a diminuire le donne in età feconda”, ma non solo. In quegli anni aumenta la professionalità richiesta per entrare nel mondo del lavoro. Questo processo ha portato le giovani coppie a ritardare i progetti di famiglia: “c’è un tema legato al posticipo della maternità legato alla necessità di iniziare a lavorare più tardi, dopo aver terminato il percorso di formazione. Parte un meccanismo che si traduce in posticipo; si decide di posticipare al dopo ciò che non si può fare ora. Le nascite non avute in quel periodo lì sono state recuperate nei quindici anni successivi ma solo parzialmente, mentre gli altri Paesi hanno recuperato quasi integralmente il calo delle nascite”.

Per motivi analoghi, l’età media al parto continua ad aumentare e nel 2024 ha raggiunto i 32,6 anni (+0,1 rispetto al 2023). La tendenza a posticipare la maternità ha un impatto significativo sulla riduzione della fecondità: più si ritarda, meno tempo resta per realizzare un progetto familiare, più aumenta il rischio di infertilità, come ampiamente visto su queste pagine. L’età media al parto è in crescita in tutto il Paese, con il Nord e il Centro che registrano i valori più elevati (32,7 e 33,0 anni) rispetto al Mezzogiorno (32,3 anni).

Meno matrimoni, soprattutto religiosi

Anche i matrimoni sono in calo. Nel 2024, secondo i dati provvisori, sono stati celebrati 173mila matrimoni, 11mila in meno rispetto al 2023. La diminuzione riguarda soprattutto le nozze religiose (-9mila), ma anche quelle civili subiscono un calo (-2mila). Il tasso di nuzialità scende così al 2,9 per mille (dal 3,1 del 2023). Il Mezzogiorno resta l’area con il tasso più alto (3,2 per mille, rispetto al 2,8 per mille di Nord e Centro), ma è anche la zona che registra la maggiore contrazione rispetto all’anno precedente.