L’economia italiana ha ancora margini di miglioramento (nonostante la crisi demografica)

- 10 Aprile 2025

- Popolazione Welfare

Nonostante la grave denatalità e la fuga dei cervelli, il mercato del lavoro italiano continua a segnare record positivi. Ma per quanto? La risposta potrebbe essere deludente a giudicare dall’1,18 figli per donna registrato dal Paese nel 2024, il tasso di fecondità più basso di sempre.

Eppure, l’economia italiana può fare leva su delle opportunità ancora scarsamente utilizzate. Il quadro emerge dall’Audizione tenuta oggi, 10 aprile, dall’Inps alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica.

“Il nostro Paese – sottolinea l’Istituto di previdenza – pur trovandosi in una fase critica, conserva ancora significative opportunità di miglioramento, potendo investire su quelle risorse umane che ancora oggi non sono pienamente attive come forza lavoro, pensando ai giovani in primis, alle donne e ai lavoratori anziani”.

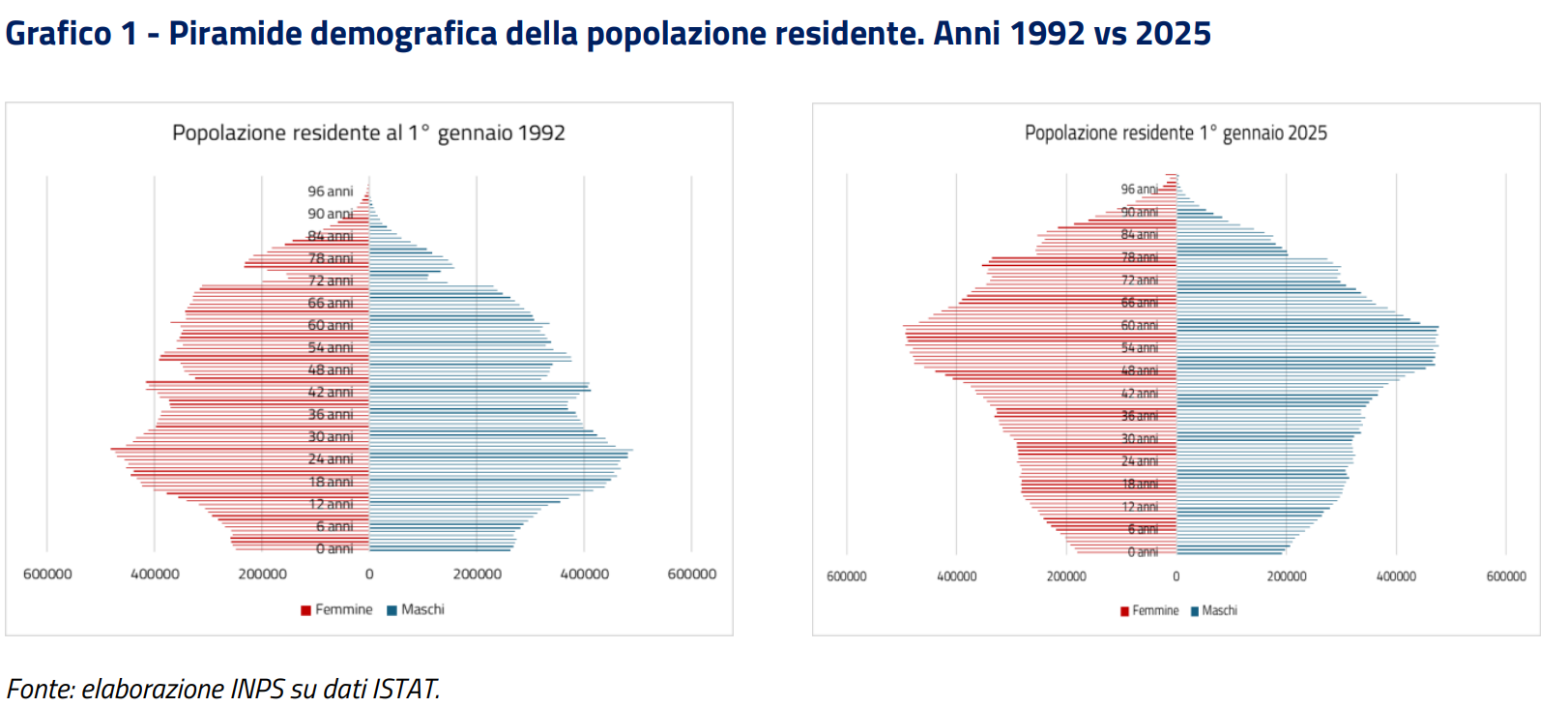

Le prospettive demografiche

Gli ultimi indicatori demografici dell’Istat relativi al 2024 certificano un aumento della speranza di vita di cinque mesi sia per le donne che per gli uomini. Al contempo, le nascite continuano a calare (l’anno scorso nella penisola sono nati solo 370mila bambini) e la fuga dei cervelli non arresta la sua corsa. Solo lo scorso anno 191mila persone hanno lasciato il Belpaese (+20,5% rispetto al 2023). Tra gli expat, 156mila erano cittadini italiani, +36,5% rispetto al 2023. La demografia, e di conseguenza il mercato del lavoro, restano a galla grazie all’immigrazione dall’estero che l’anno scorso hanno portato in Italia 435mila persone. Nonostante la lieve diminuzione delle immigrazioni (-5mila rispetto al 2023), nel 2024 la popolazione residente di cittadinanza straniera è salita a 5 milioni e 422mila unità, +3,2% rispetto al 2023 (169mila persone in più).

Si prevede una decrescita continua nei prossimi decenni: da circa 59 milioni al 1° gennaio 2023 a 58,6 milioni nel 2030, a 54,8 milioni nel 2050, fino a 46,1 milioni nel 2080. Secondo le stime del rapporto “Rinascita Italia” del Forum Ambrosetti (2023) la popolazione italiana potrebbe sparire entro il 2307.

Alla base di questa riduzione della popolazione, sottolinea l’Inps nell’audizione odierna, c’è una dinamica demografica calante da oltre vent’anni, per cui il saldo naturale (rapporto nati-morti) è negativo. Nonostante il saldo migratorio positivo del 2024, il saldo naturale è previsto in peggioramento. Bisogna considerare che, dati Istat alla mano, anche gli immigrati fanno meno figli di prima: il tasso di fecondità delle donne straniere in Italia è sceso da 2,53 figli per donna nel 2010 a 1,79 nel 2023.

“Neanche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli il numero proiettato di nascite arriverebbe a compensare quello dei decessi” evidenzia l’Inps. In base allo scenario mediano (tasso di fecondità dell’1,46 nel 2080), le nascite raggiungerebbero un 404 mila unità nel 2038, a fronte di un picco di decessi pari a 851 mila nel 2059. Da quest’anno in poi, l’ulteriore crescita della fecondità media non andrebbe di pari passo con l’aumento della nascite a causa dell’invecchiamento della popolazione e della conseguente diminuzione del numero di potenziali genitori (per lo stesso effetto struttura la crisi demografica italiana affonda le proprie radici nel 1995).

Nonostante la previsione di un tasso di fecondità in recupero, nel 2050 i giovani fino a 14 anni rappresenterebbero l’11,2% della popolazione, meno di oggi. Le conseguenze sul mondo del lavoro sono evidenti.

Il rapporto tra lavoratori e pensionati

Il rapporto tra italiani in età lavorativa e non lavorativa subirà un drastico peggioramento nei prossimi decenni. Secondo i dati Istat, questo rapporto scenderà dagli attuali tre a due fino a raggiungere la parità intorno al 2050. Entro quella data, le persone over 65 rappresenteranno il 34,5% della popolazione totale.

Particolarmente critico appare l’indice di dipendenza degli anziani (il rapporto tra popolazione over 65 e popolazione in età attiva). Mentre nell’UE questo indicatore passerà dal 36,1% del 2022 al 59,1% nel 2070, in Italia la situazione sarà più grave: dal 40,8% del 2022 al 65,5% del 2070. Questo significa che, tra meno di cinquant’anni, avremo tre persone in età lavorativa ogni due anziani.

A complicare il quadro contribuisce anche l’emigrazione giovanile: in dieci anni, 352.000 giovani italiani tra i 25 e i 34 anni si sono trasferiti all’estero, mentre solo 104.000 sono rientrati. Un saldo negativo di 248.000 giovani che aggrava le prospettive.

La buona notizia è che l’Italia può attingere a delle categorie che sono ancora sottoutilizzate e spesso discriminate:

“La sfida – secondo l’Inps – è culturale prima ancora che economica: occorre ripensare l’approccio al lavoro, all’inclusione generazionale e alla valorizzazione del capitale umano, poiché solo attraverso l’implementazione di politiche efficaci ed integrate sarà possibile trasformare quella che oggi appare come una minaccia in una concreta opportunità di rinnovamento”.

Gli incentivi alla natalità non bastano

Negli ultimi anni l’Italia ha investito molto nel sostegno alle famiglie, ma il tasso di natalità è continuato a diminuire – un problema che non riguarda solo il nostro Paese. Persino la Francia, tradizionalmente all’avanguardia nelle politiche familiari, sta registrando un calo delle nascite nell’ultimo decennio nonostante gli incentivi pro natalità (dal 2,00 figli per donna del 2014 al 1,62 del 2024).

L’Assegno Unico Universale registra numeri in crescita e ha raggiunto oltre 10 milioni di figli nel 2024, con un tasso di adesione del 94%. A questo si aggiungono il bonus asilo nido, il nuovo bonus nascite previsto dalla legge di bilancio 2025 e l’ampliamento dei congedi parentali. Eppure, le culle italiane sono sempre più vuote.

“Come osservato da recenti studi – evidenzia l’Inps – i dati sulle altre principali economie, mostrano come il fenomeno della natalità sia alquanto complesso e articolato, essendo influenzato anche da aspetti culturali e sociali, che in alcuni casi sembrano avere una maggiore rilevanza rispetto alle politiche a supporto della natalità”. Anche l’evoluzione storica della natalità dimostra che la crisi demografica ha radici che vanno oltre il portafoglio. Spesso, nel corso della storia e tutt’oggi, le popolazioni più povere hanno un tasso di fecondità più alto degli Stati ricchi. Anche il calo della fertilità delle donne immigrate in Italia va in questa direzione.

Fattori culturali e sociali – come il cambiamento nei modelli familiari, le aspirazioni personali e professionali, e l’incertezza verso il futuro – sembrano influenzare le scelte riproduttive tanto quanto, se non più, degli incentivi economici. Come più volte analizzato su queste pagine, la sfida demografica richiede quindi un duplice approccio: continuare con il sostegno economico alle famiglie, ma affrontare anche le barriere culturali e sociali che scoraggiano la scelta di avere figli.

Il mercato del lavoro italiano

L’Istat segnala un tasso di occupazione al 63% a febbraio 2025 e disoccupazione sotto il 6%, valori positivi nel contesto nazionale ma ancora inferiori rispetto alla media europea, dove il tasso di occupazione è del 71%.

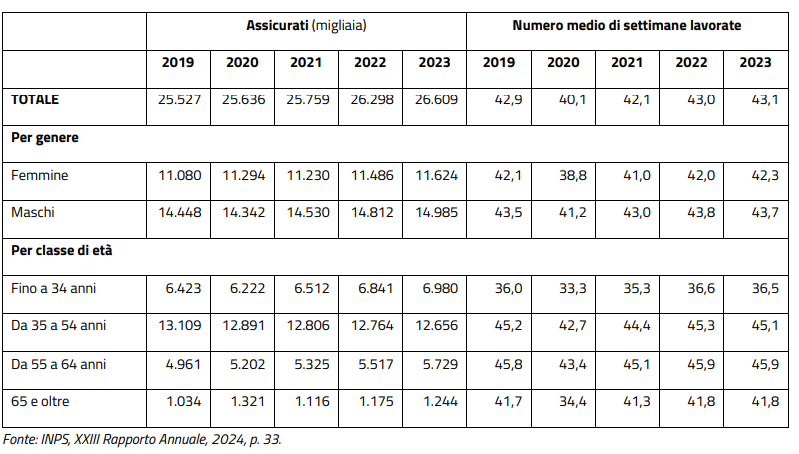

L’aumento dei lavoratori viene certificato dall’aumento degli assicurati, che nel 2023 hanno raggiunto il record di 26,6 milioni di persone, con un aumento di 1,1 milioni di assicurati rispetto al 2019. Nel quinquennio 2019-2023, sia le lavoratrici che i lavoratori hanno visto un incremento di oltre mezzo milione di unità ciascuno, con una leggera prevalenza percentuale femminile (+5% contro +4%). Nonostante questi progressi l’Italia è ancora i Paesi con i livelli occupazionali più bassi del continente, con particolare criticità nell’impiego di giovani e donne.

Polarizzazione demografica del lavoro

L’analisi per fasce d’età rivela una significativa trasformazione in corso:

- Aumento di circa 500.000 lavoratori under 35

- Crescita di quasi un milione tra gli over 54

- Contrazione di circa 500.000 nella fascia intermedia 35-54 anni

Questo fenomeno di polarizzazione verso le “età estreme” si accompagna a un incremento di mezzo milione di lavoratori extra Ue nel periodo considerato.

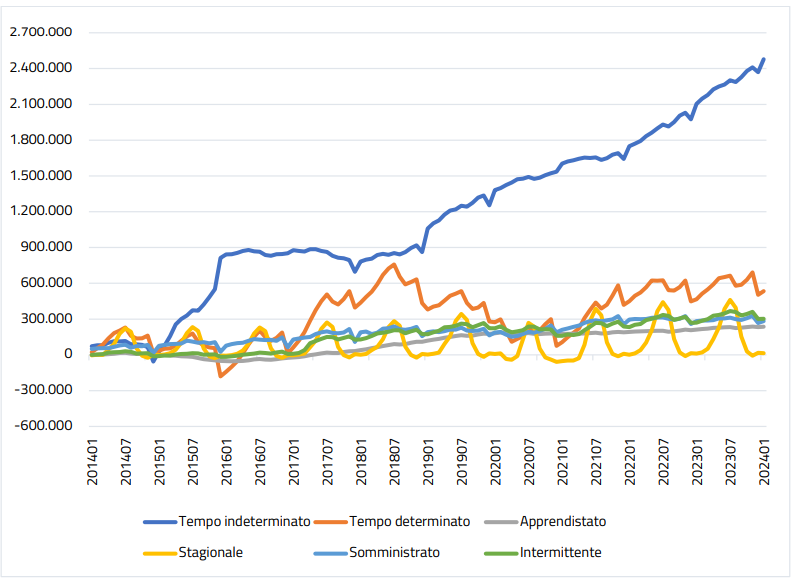

La crescita occupazionale è sostenuta principalmente dai lavoratori dipendenti, arrivati a 21,8 milioni (1,2 milioni in più rispetto al 2019).

Spesso si è osservato che non basta parlare di lavoratori, ma di effettive ore lavorate. Anche in tal senso il trend è positivo. Dal 2019 al 2023 l’intensità lavorativa è aumentata: ogni assicurato ha lavorato mediamente 43,1 settimane, in lieve crescita rispetto alle 42,9 del 2019.

Questo grafico dell’Inps mostra come si è evoluta l’occupazione dei dipendenti privati (esclusi domestici e operai agricoli) da gennaio 2014 a gennaio 2024.

Invecchiamento della forza lavoro

L’Italia negli ultimi quarant’anni hanno assistito a un progressivo invecchiamento della popolazione attiva. La quota di lavoratori ultrasessantenni è cresciuta di quasi 5 punti percentuali, con un aumento dell’età media in tutti i settori, particolarmente accentuato nel commercio.

Le proiezioni Inps per il periodo 2025-2040 indicano ulteriori e importanti cambiamenti:

- La quota di lavoratori anziani (55+ anni) crescerà fino a metà periodo per poi tornare ai livelli iniziali;

- I giovani (fino a 34 anni) aumenteranno costantemente fino a +5 punti percentuali;

- La fascia centrale (35-54 anni) subirà un drastico calo di quasi 7 punti percentuali.

Questa riconfigurazione demografica dell’occupazione rappresenta una delle sfide più complesse per il sistema economico italiano nei prossimi decenni. politiche mirate non solo all’aumento quantitativo dell’occupazione, ma anche al suo riequilibrio qualitativo.

Le previsioni sul sistema pensionistico italiano

In questo contesto demografico, la spesa pensionistica continua a salire. Come emerge dall’analisi macroeconomica dell’Inps, la spesa pensionistica in rapporto al Pil ha raggiunto il 15,4% nel 2024, con una tendenza ad aumentare. Per questo, è necessario conoscere e puntare anche sulle pensioni integrative. Al tempo stesso, la diminuzione dei salari reali fa sì che pochi lavoratori italiani abbiano la possibilità di destinare delle risorse finanziarie a strumenti di welfare privato.

Questa dinamica trova le sue radici in due fattori tra loro correlati, spiega l’Istituto di previdenza durante l’audizione odierna:

- L’elevato livello di indicizzazione delle pensioni, conseguenza diretta del significativo incremento inflazionistico registrato tra fine 2021 e 2023;

- Il persistere degli effetti delle misure di pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019

Le proiezioni al 2040 delineano uno scenario ancora più impegnativo, con l’accelerazione del rapporto spesa pensionistica/Pil fino al 17,1%, livello che si manterrà stabile nel biennio successivo, quando entreranno in quiescenza le numerose generazioni del baby boom. A

Solo successivamente si prevede un’inversione di tendenza, con il rapporto che dovrebbe ridursi progressivamente al 16% nel 2050 e al 14,1% nel 2060, stabilizzandosi poi nel decennio seguente.

Perché calerà il rapporto spesa pensionistica/Pil

Il previsto calo del rapporto spesa pensionistica/Pil dal 2040 in avanti poggia su quattro pilastri fondamentali:

- L’applicazione generalizzata del calcolo contributivo;

- La stabilizzazione del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati;

- L’esaurimento dei pensionamenti delle generazioni del baby boom;

- Gli adeguamenti automatici dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita

Proprio su quest’ultimo aspetto, i dati Istat più recenti confermano il recupero della speranza di vita, che dal 2027 dovrebbe spostare avanti di 3 mesi i requisiti anagrafici per la pensione (ordinaria e anticipata). È importante sottolineare che l’incremento dei requisiti necessita dell’emanazione di un decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia entro il 31 dicembre 2025.