In Brasile pena ridotta di 4 giorni per i detenuti che leggono e recensiscono libri

- 23 Aprile 2025

- Mondo

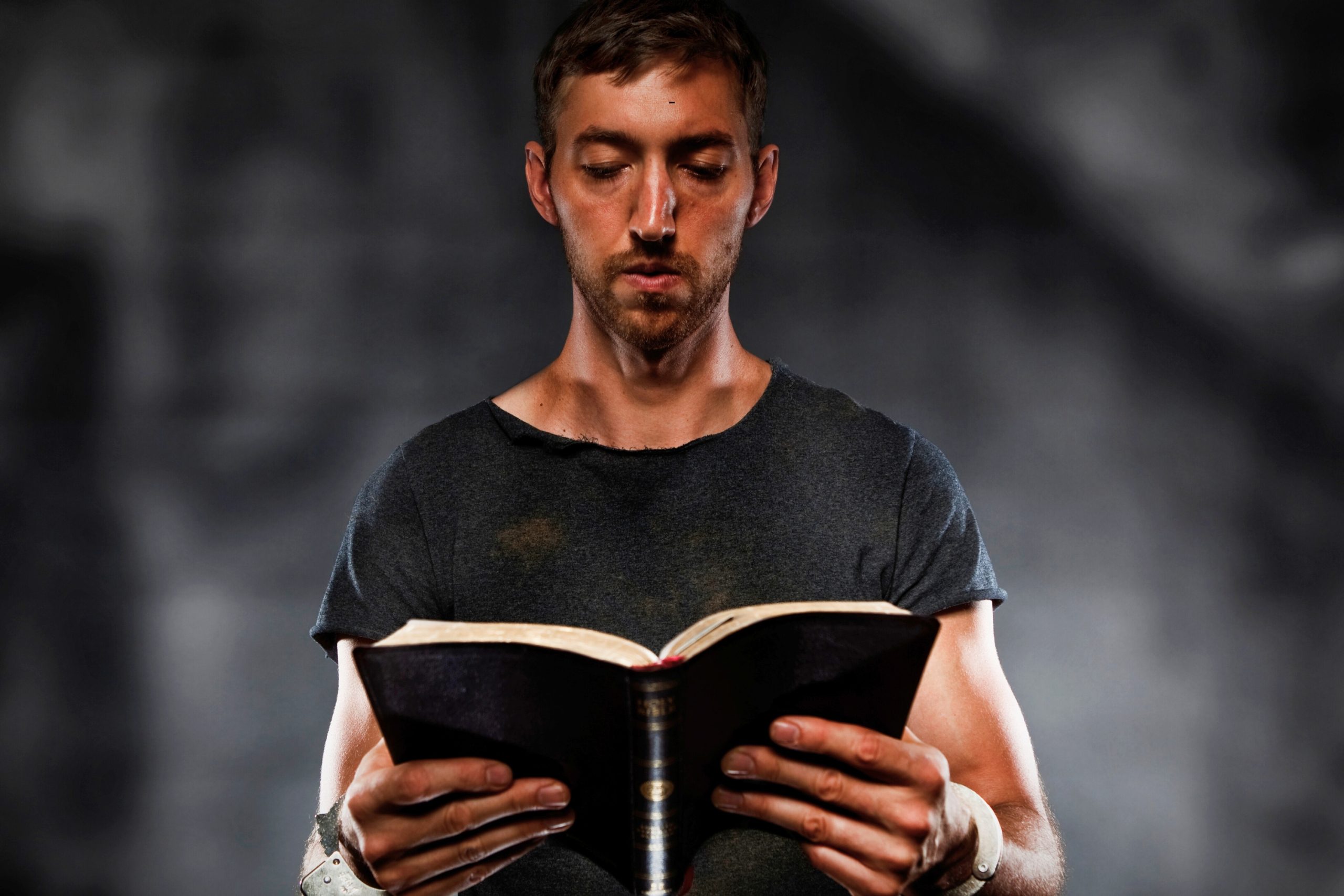

I detenuti brasiliani possono scontare quattro giorni di pena per ogni libro letto e recensito fino a una riduzione massima di 48 giorni all’anno, che si ottiene con dodici libri. Il programma “Remição pela Leitura” (“Redenzione attraverso la lettura”) è attivo da oltre dieci anni nel Paese sudamericano e offre interessanti spunti di riflessione soprattutto per quei Paesi, come l’Italia, che devono fare i conti con il sovraffollamento, concausa dei (troppi) suicidi che si verificano nelle carceri italiane.

In base a questo programma, per ogni volume preso in prestito e analizzato in una relazione scritta, dopo la valutazione di una commissione, il detenuto ottiene quattro giorni di sconto della pena. Un meccanismo semplice, che si ripete fino a dodici volte l’anno, ma capace di scardinare la logica della mera punizione e restituire dignità a chi sconta una pena.

Non si tratta di un’iniziativa isolata o di una trovata estemporanea. In Brasile, dove il tasso di recidiva supera l’80% e le carceri scoppiano di sovraffollamento, la lettura è diventata un’ancora di salvezza. I numeri parlano chiaro: i detenuti coinvolti leggono in media nove volte di più della popolazione generale; molti di loro non avevano mai aperto un libro prima di entrare in prigione.

Come funziona Remição pela Leitura

Il funzionamento del programma è rigoroso. Il detenuto sceglie un libro – narrativa, saggistica, poesia, ma mai testi violenti – e ha tra ventuno e trenta giorni per leggerlo. Poi, ha dieci giorni per scrivere una relazione che dimostri comprensione e riflessione e viene valutata da una commissione. Se il testo supera l’esame, la pena detentiva viene diminuita di quattro giorni. La selezione dei libri è attenta anche all’inclusione attraverso audiolibri e testi in Braille che permettono di coinvolgere anche chi ha difficoltà visive o di alfabetizzazione.

Non è solo questione di tempo sottratto alla pena. Le case editrici, come Carambaia, pubblicano le migliori recensioni, dando voce e visibilità a chi normalmente resta invisibile. Questo meccanismo permette ai detenuti di percepire e mostrare agli altri la propria identità personale, spesso annientata tra le mura carcerarie, innescando un circolo virtuoso di autostima e di speranza. Anche Paesi come Kazakistan, Uzbekistan e Russia stanno adottando programmi simili.

Un programma del genere funzionerebbe in Italia?

Il programma Remição pela Leitura sarebbe perfetto per l’Italia: per la Costituzione la detenzione deve “tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, comma 3) e non alla semplice punizione. Un principio che la Corte costituzionale ha più volte ribadito: la pena non può essere mera espiazione, ma deve favorire il reinserimento sociale.

La teoria retributiva – la pena come compensazione del male – lascia il passo a quella rieducativa, che punta a modificare gli atteggiamenti personali e sociali del condannato. Michel Foucault, in “Sorvegliare e punire”, aveva già colto questo cambio di paradigma: “Il diritto di punire si è spostato dalla vendetta del sovrano alla difesa della società”.

Mai come in questi casi è opportuno parlare di ‘teoria’ dal momento che la realtà è molto distante da questi ideali. Eppure, i risultati dimostrano che un approccio del genere funzionerebbe. Lo dimostra il caso del carcere di Bollate, un’eccezione virtuosa nel sistema carcerario italiano: qui, su 1300 detenuti, oltre 700 lavorano, molti all’esterno o per aziende private. Il risultato? Solo il 16% torna a delinquere dopo la scarcerazione, contro una media nazionale che sfiora il 70%. Un dato che non lascia spazio a interpretazioni: la rieducazione funziona, la punizione fine a sé stessa no.

Da Cesare Beccaria agli esempi di oggi

I dati raccolti in Brasile e a Bollate convergono su un punto essenziale: investire nella riabilitazione produce benefici tangibili per la società. Ridurre la recidiva significa meno crimini, meno costi per il sistema giudiziario, più sicurezza per tutti. A Bollate, i detenuti che lavorano contribuiscono al proprio mantenimento e, in molti casi, risarciscono le vittime. In Brasile, la lettura allevia il sovraffollamento e restituisce senso al tempo della detenzione.

Il valore simbolico di queste esperienze è potente. Andy Dufresne, nel film “Le ali della libertà”, ricorda come la cultura sia l’unico modo per non farsi schiacciare dalle mura: “In questo posto si arriva a odiare le mura… non riesci più a vivere senza mura. Quello è istituzionalizzazione”. La lettura, il lavoro, l’istruzione sono gli antidoti a questa deriva.

Il successo del programma brasiliano e del modello Bollate dimostra che la pena, se orientata alla trasformazione e non alla vendetta, può davvero cambiare le vite. Non si tratta di buonismo, ma di pragmatismo, come dimostrano i dati sulla recidiva.

Cesare Beccaria, nel suo “Dei delitti e delle pene”, aveva già intuito tutto: “Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali”.